お知らせ

【建長寺”さわる”模型を囲むお話会】お話会 第七回

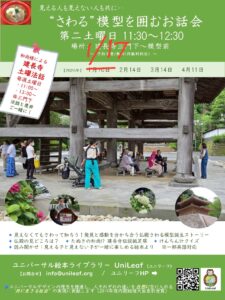

晴天で気持ちの良い土曜日。1週遅らせていただいたお話会は、1月とは思えないポカポカ陽気に恵まれました。ご参拝客も途切れることなく、用意したチラシ100枚も終了を待たずに完配!

晴天で気持ちの良い土曜日。1週遅らせていただいたお話会は、1月とは思えないポカポカ陽気に恵まれました。ご参拝客も途切れることなく、用意したチラシ100枚も終了を待たずに完配!

三門先参道前では、紙芝居『建長寺のたぬき和尚』。三門創設にたぬきまでが尽力したという伝説で、時折三門を見上げながら耳を傾けてくださる方も。たぬきつながりの会話も弾んだそうで、こんな一期一会こそ醍醐味!

ユニバーサル絵本読み聞かせ初参加のスタッフは、「様々な年齢の方々が興味を持って聞いて下さって、『ともに生きる』事の大切さ、あたたかさを感じる1日でした」(M.I.)

さわる模型前も、おかげさまで大盛況。「年を取ってから自分が何も知らないということに気づきました」と老紳士。この日初めてこちらに置いた、修復前仏殿+模型のパネルを写真に収めてくださる方・・少しでもお心が動いたならこんな嬉しいことはありません。

さわる模型前も、おかげさまで大盛況。「年を取ってから自分が何も知らないということに気づきました」と老紳士。この日初めてこちらに置いた、修復前仏殿+模型のパネルを写真に収めてくださる方・・少しでもお心が動いたならこんな嬉しいことはありません。

========

赤ちゃんから年配の方まで、たくさんの方 がゆっくり足を止めてお話を聞いてくださいました。仏殿が修復中なのを見てがっかりしていた方も、歩さん(注、障害当事者スタッフ)の説明を聞きながらブロンズ模型に触れて笑顔で帰っていかれました。「今日ここに来てラッキーでした!」「貴重なお話をありがとう」などの言葉をいただいて嬉しくなりました。外国からのお客様もたくさんいらっしゃいましたが、歩さんによる英語での説明が大好評でした。やはりお話をして初めて伝わることが多いのを再認識した1日でした。(S.K.)

がゆっくり足を止めてお話を聞いてくださいました。仏殿が修復中なのを見てがっかりしていた方も、歩さん(注、障害当事者スタッフ)の説明を聞きながらブロンズ模型に触れて笑顔で帰っていかれました。「今日ここに来てラッキーでした!」「貴重なお話をありがとう」などの言葉をいただいて嬉しくなりました。外国からのお客様もたくさんいらっしゃいましたが、歩さんによる英語での説明が大好評でした。やはりお話をして初めて伝わることが多いのを再認識した1日でした。(S.K.)

========

加えて最近の喜びは、土曜法話の和尚様が関心を持ってくださること。

この日は、わざわざ模型前までいらして、障害当事者スタッフの模型の話を聞いてくださいました。帰りのミーティングにもいらして質問してくださり・・こんな光栄なことはありません♡

次回、”さわる”模型を囲むお話会、2月14日(土)11:30~です。梅もほころんでいることでしょう、境内でお目にかかれるのを一同楽しみにお待ちしています。

一般財団法人未来2016様よりご寄付をいただきました

一般財団法人(非営利型)未来2016様より、ご寄付をいただきました。新しい年を迎えるときに受け取る無私のご寄付、まさに感謝というひとことに尽きます。

一般財団法人未来2016様は、さまざ まな分野で活動する団体・者に向けての助成、寄付文化振興のために活動されている財団です。

まな分野で活動する団体・者に向けての助成、寄付文化振興のために活動されている財団です。

ユニリーフでは2019年から毎年、温かな助成をいただいております。日本全国に意義深い活動をされている団体がある中、私たちの活動を複数年に渡り留めてくださり、大変ありがたいことと受け止めています。

今年も数ある団体の中から支援団体としてユニリーフを選んでいただき有難うございました。『ユニバーサル絵本』と『さわる模型』に象徴される活動は、HP・FB等のSNS発信やメディア紹介を通して、誠実に皆様へ発信してまいります。

1月活動変更のお知らせとお詫び お話会1月17日

遅ればせながら、新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。

新年早々、大変申し訳ありません!

メンバーの体調不良等少々アクシデントが重なり、心苦しいのですが、定例活動の予定を以下のとおり変更させていただきます。本当にごめんなさい!

(1)1月ユニバーサル絵本貸出

特にリクエストをくださっている方のみの発送とさせていただきます。単発の対応はできますので、リクエストしてくださいね♪

(2)建長寺”さわる”模型を囲むお話会

1月10日(土) → 1月17日(土)

直前の変更でご迷惑をおかけし、本当に申し訳ありません。

新年の皆様の健康と益々のご発展をお祈り申し上げます。ユニリーフも一つ一つ誠心誠意進んでまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。

【建長寺”さわる”模型を囲むお話会】ご案内 次回1月10日

少し人の減る1月三連休、鎌倉初詣はいかがでしょう。凛とした寒気、清々しい建長寺境内。心洗われ、きっと良い一年に・・新年最初のお話会にもどうぞお立ち寄りください。

【「“さわる”模型を囲むお話会」のご案内】

【「“さわる”模型を囲むお話会」のご案内】

🔹日時: 1月10日(土)11:30~12:30

🔹場所: 建長寺三門~模型前

🔹予約不要/無料(拝観料別途)

🔹内容: ”さわる”模型誕生ストーリー、仏殿建築の見どころ、建長寺伝説紙芝居、透明点字シート付ユニバーサル絵本による読み聞かせ等(一部英語対応あり)

※仏殿は修復中のため、現在覆いがかかっています

🔴建長寺派和尚様による土曜法話

毎週土曜日11:00~ / 13:00~ @三門下

予約不要/無料(拝観料別途)

こちらと併せ是非!

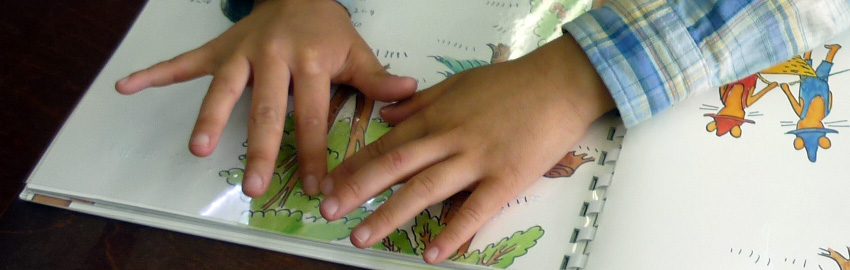

※模型をもっと知っていただけるように、目の不自由な方にも模型に加えもっと楽しんでいただけるように、境内で定例お話会を開催しています(毎月第二土曜日)。

————

🔹‘共に生きる’ とは

~お互いに良い影響を与え合うこと~

🔹‘共に生きる社会’ とは

~人それぞれの違いを自然に受け入れること~

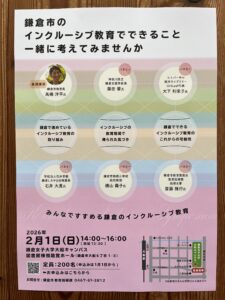

鎌倉市インクルーシブ教育シンポジウム 2/1

2026年2月1日(日)鎌倉市のインクルーシブ教育シンポジウムに、保護者の立場から、ということでお声かけいただきました。

2026年2月1日(日)鎌倉市のインクルーシブ教育シンポジウムに、保護者の立場から、ということでお声かけいただきました。

きっかけは、模型や絵本をもっと知っていただきたい、学校で扱っていただけないかと教育委員会にご相談に行ったこと。鎌倉で広く活動されるK様が繋いでくださったおかげです。まさかこんな展開になるとは!?

教育長の基調講演、パネラーは幼稚園の園長先生、小学校の先生、特別支援学校の校長先生、教育委員会の方と教育がご専門の方ばかり。そこに、イチ母の私。

今頃・・困ったなあ。というのも、特殊教育が特別支援教育に変わり、全盲の我が子が横浜市第1号で普通小学校に入れるようになったのは、もう20年以上も前。親も若く、なんとか皆と良い時間にと熱が入っており、葛藤は常にありました。心身ともにいっぱいだったあの頃を掘り起こす作業・・

良かったことだけでなく、失敗したこと、うまくいかなかったことも、隠さず一生懸命お話しします。素人だしデリケートな話題でもあり、涙なしに話せればそれでお許しを・・これからの方のお役に少しでも立てれば幸いです。

ご興味のある方、鎌倉女子大にどうぞいらしてください。会場でお声かけてくださいね。詳細はチラシにて。よろしくお願い致します。